2025年10月24日~25日、熊本県益城町の日本大学阿蘇くまもと臨空キャンパスで開催された日本芝草学会2025年秋季大会において、弊社代表社員で奈良女子大学教授の松田文雄が研究発表を行いました。

発表テーマは、「京都市の校庭芝生化による土壌炭素貯留量の増分測定(試行)」です。

研究の背景と目的

学校の校庭芝生化には、子どもたちの心身の健康増進や教育的効果、教育環境の整備、さらには地域との交流促進など、多岐にわたる効果があることが知られています。しかし、近年のカーボンニュートラルへの関心が高まる中で、芝生化による炭素貯留(CO2削減)の効果を定量的に評価した研究成果は、国内ではまだわずかです。

本研究は、校庭の芝生化が気候変動対策にどの程度貢献できるのかを明らかにし、その社会的価値を広くアピールすることを目的に実施されました。

研究の結果:芝生が蓄える驚きの炭素量

京都市教育委員会の協力を得て、芝生化から15〜19年が経過した京都市立の小中学校3校を対象に調査を行いました。

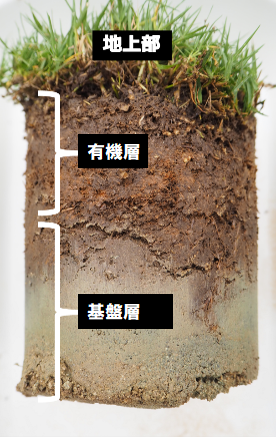

• 炭素貯留量の増加: 芝生化された土壌では、芝の光合成によって供給された有機物が「有機化層」として蓄積され、土壌炭素量が飛躍的に増大していることが確認されました。

• 定量的な効果: 分析の結果、芝生化によって年間約4.0~5.1t-CO2/haの炭素貯留量の増加が見込まれることが示されました。

• 京都市全体での試算: 仮に京都市立の学校約260校の校庭や空地(約140〜150ha)をすべて芝生化したとすると、年間最大で約700t-CO2の貯留が可能となります。これは、学校約10校分の年間CO2排出量に匹敵する大きな削減効果です。

カーボンニュートラルに貢献

今回の研究では、刈り取った芝(刈芝)を場外に搬出せずに堆肥化して再び芝地に戻すことで、さらに炭素貯留量を高められる可能性も示唆されました。

校庭の芝生化は、子どもたちが天然芝の上で健やかに成長できる環境を作るだけでなく、地球温暖化防止(カーボンニュートラル)に直接貢献できる有効な手段です。私たちは、この研究成果をさらに広げ、データの確度を高めていくことで、環境と教育が両立する持続可能な社会の実現を目指してまいります。