7年前の九州北部大水害によるがけ崩れ等によって農道や圃場が土砂に埋もれて使えなくなり、耕作放棄地となってしまった福岡県朝倉市の柿の果樹園。ここを、農業体験やキャンプなどを楽しめる観光農園として蘇らせようと、昨年夏に地元の原田淳一さんが立ち上がり、ユンボ等を使って自力で土砂を取り除く作業を黙々と続け、昨年末についに整備作業を完了しました。そして、2月11日、約20人の支援者を招いて、この樹園地に新たに桃の木を植える「植樹祭」を開催しました。当社代表の松田も、SOFIX診断士である原田さんに長年のお世話になったご縁から、「植樹祭」に参加させていただきました。その様子を動画も交えて報告します。

見晴らしの良い果樹園

「植樹祭」では最初に原田さんより、「5段になっている畑のうち、上から1~4段目には桃を約120本、5段目には”太秋(たいしゅう)”という品種の柿を34本植え、下の方の果樹園にはすもも50本を植えたい。きょうは、皆さんに眺めを楽しんでもらうとともに、ここで、こういうことをしたらいいというヒントをもらえるとありがたい。」と開会挨拶がおこなわれました。

開催挨拶でこれからの計画を語る原田淳一さん

植樹祭がおこなわれた場所は、この果樹園がある小高い山の山頂付近で、見晴らしの良い場所です。眼下に広がる田園風景や向かい側の宮地嶽神社のある山の風景が楽しめます。この山の上まで、ヒアピンカーブが続きますが、舗装された農道がとおっているので、自動車で登ってくることができます。

桃の木をみんなで植樹

つづいて、原田さんの方から、桃の苗木の植え方について参加者のみなさんに実地でレクチャーが行われました。あらかじめ完熟堆肥が施された穴に苗木を入れて、土をかぶせたうえで、地上から60センチぐらいのところで切断します。こうすることで、苗木がゆっくりと肥料を吸って、新しい枝を付けていきます。根の付近のミミズを食べにやってくるイノシシ対策のために木酢液を埋め込み、新芽を食べにくるシカ対策のため、木のまわりに防虫ネットをはっていきます。農家さんの知恵がつまっています。

桃の植樹の仕方はなかなか興味深い

参加者のみなさんは、このやり方に従って、それぞれ桃の苗木を植えていきました。みんなの力を合わせて十数本の苗木を植えました。「桃、栗3年、柿8年」というように、3年後、どんな桃の実ができるのか、楽しみです。

体験型で楽しめる観光農園ができそう

植樹の後、みんなでランチを楽しみました。地元の農家・稲葉秀俊さんが経営するレストラン、Cafe楓(ふう)で作っていただいた豚汁、塩おにぎり、そして稲葉さんが手塩をかけて育てた「あまおう」、石焼き芋などがふるまわれました。植樹作業をしたあと、美しい風景を眺めながら、みんなで頂く食事は格別の美味しさがあります。

美しい風景のなかでみんなで食べる食事は美味しい

美しい風景のなかでみんなで食べる食事は美味しい

この頂上付近はちょっとした広場になっているので、キャンプをしたり、竹細工などの耕作をしたり、電動キックボードで遊んだりと、いろいろな楽しみ方がありそうです。

果樹園がある朝倉市は、福岡市から電車で約1時間半のところにあります。都市部に生活する人々が 、桃や柿などの栽培や収穫などの農作業やハイキング、キャンプなどを通して身体を動かし、自然に触れ、美味しいものを食べて、人々と交流し、心身ともにリフレッシュする体験型で楽しめる観光農園ができそうです。

地元にUターンして新たな事業

この果樹園は、2017年の九州北部豪雨災害の影響によって土砂崩れが何カ所もあり、道路が寸断され、柿の木と雑草、蔦がごちゃごちゃになり、使えない状態となっていました。農道は、公道のため、復旧費用の10分の9は行政が負担することができたそうですが、この果樹園を経営していた高齢の農家さんにとっては残りの10分の1の自己負担が難しく、また、実際の普及作業は難しく、果樹園の復活をあきらめざるをえませんでした。

この果樹園を復活すべく、原田さんが昨年の夏から、ユンボを使ってまず道路を埋めている土砂を除去し、道路が通れるようにしました。つづいて、果樹園のなかの土砂を除去し、倒れたり、枯れたりした柿の木を伐採し、整備をしてきました。

「使える状態になるとは思っていたが、実際、最初はどこまでやれるのかわからなかった」と、原田さんはこの半年間の作業をふりかえります。

復旧作業への思いを語る原田さん

原田さんは、この地元朝倉市の出身ですが、大阪で約34年間、国際物流の仕事をされたのちに、2018年に高齢のご両親が住む朝倉市に戻られました。この果樹然復活を決意してからは、地元の農家さんの仲間に入り、多くのことを教えて頂き、サポートをしてもらいながら、新たな事業を始めています。

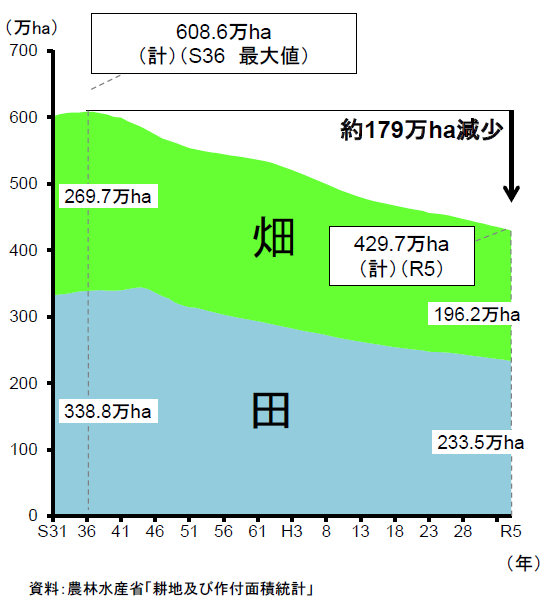

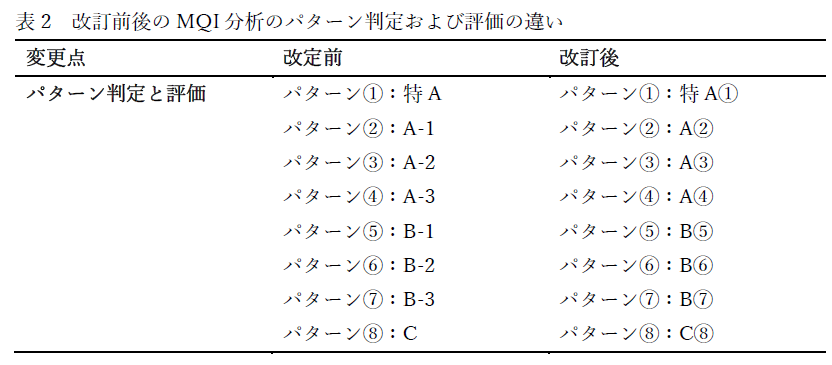

日本の農業の担い手の高齢化がすすみ、地球温暖化による気候変動や激しい風水害などにより、農業をめぐる条件はますます厳しくなっています。全国の農耕地の面積は、1961年の608.6万haから2023年には429.7万haへと約29%も減少しています。

減少する日本の農耕地(グラフは農水省「荒廃農地の現状と対策」2024年1月より引用)

減少する日本の農耕地(グラフは農水省「荒廃農地の現状と対策」2024年1月より引用)

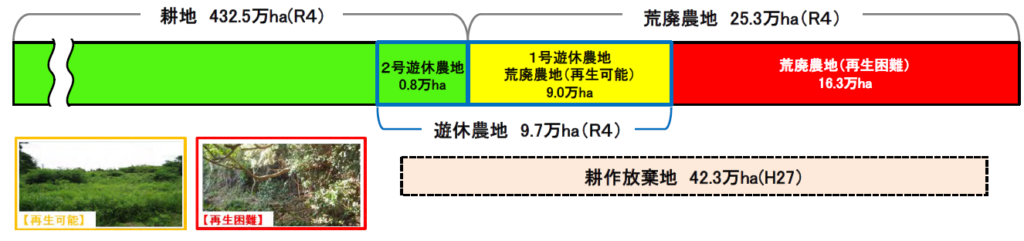

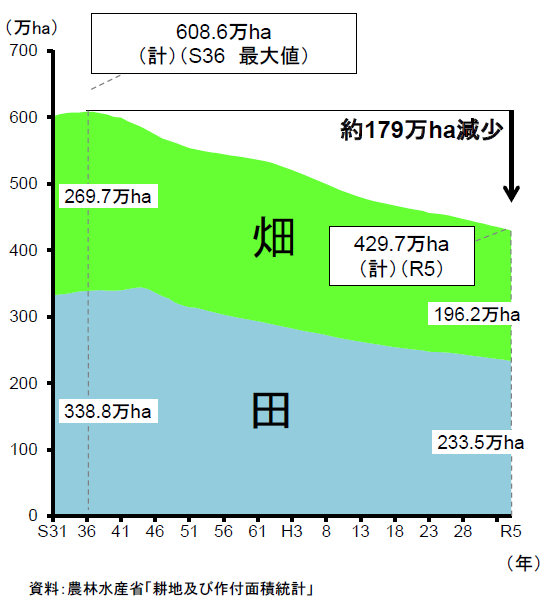

「荒廃農地」は、2021年時点で全国で25.3万haまで拡大し、そのうちの64%の16.3万haが「再生困難」とされています(2021年「耕地面積調査」、2021年「遊休農地に関する措置の状況に関する調査」)。2020年の「基幹的農業従事者」の平均年齢は、67.8歳。また、65歳以上が主体の農家・農業法人のなかで、「5年以内に農業経営を確保している」のは僅か28%にすぎません(2020年「農業センサス」)。このままいくと、10年もすれば、耕作放棄地が一気に広がるという危惧もあります。耕作放棄地は、耕作放棄地はまわりの農地にも悪影響を与えるのみならず、さらに広がれば日本の食料生産の根幹を危うくしかねません。

日本の荒廃農地(グラフは農水省「荒廃農地の現状と対策」2024年1月より引用)

日本の荒廃農地(グラフは農水省「荒廃農地の現状と対策」2024年1月より引用)

このようななかで、原田さんの果樹園復活の取取り組みは、日本の農業を維持するうえで、また、人々の健康で楽しい生活を作り出すうえでも、また、都市部の仕事をリタイアして地方で新たな事業と生き方を創造するうえでも、一つのモデルになりうる取り組みです。

SOFIXによる土壌診断のためのサンプリング

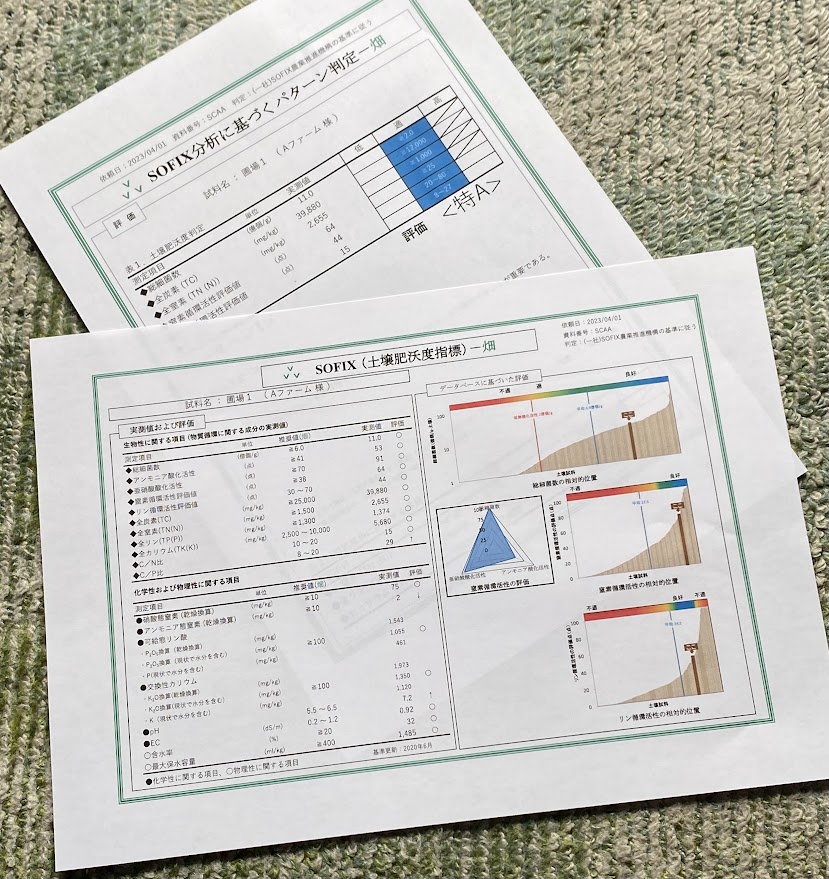

農業生産にとって、最も重要なことの一つは「土づくり」です。そのため、原田さんとしては、果樹園復活にあたっては、SOFIX(土壌肥沃度指標)による土壌分析を定期的におこなうことを計画されています。そのため、「植樹祭」の参加者の皆さんが帰ってから、原田さんと私で、果樹園の土壌のサンプリングを行いました。

サンプリングの場所としては、桃の苗木を植えた果樹園の上段部分と、スモモなどを植える下の部分、そして、原田さんが手本にしようとしている師匠の稲葉さんの桃畑の土壌にしました。まず、目標とする稲葉さんの桃畑の土壌をデータで見える化して、自分の果樹園のデータも分析して、稲葉さんの土壌のデータに近づくように土づくりを行っていく方針です。

一緒にサンプリングさせていただいた感想として、稲葉さんの土と、まだ復活したばかりの原田さんと土とでは、見た目も触った感じも全然違います。SOFIX(土壌肥沃度指標)では、これらの土壌1g中に何匹の微生物がいるのか、それらの微生物のエサとなる有機物が、どのような量で、どんなバランスであるのか、そして、微生物たちが有機物を分解して、肥料成分を作り出していく活動がどのようになっているかを、数字やグラフで示すことができます。そこから、微生物の数を増やし、その活動を元気にして、植物に肥料成分を安定的に供給できる状態にしていくための「土づくり」の指針も明らかにできます。

まずは、サンプリングした土壌からどんな分析データが出てきたら、そのデータをもとに原田さんとディスカッションしたいと考えています。