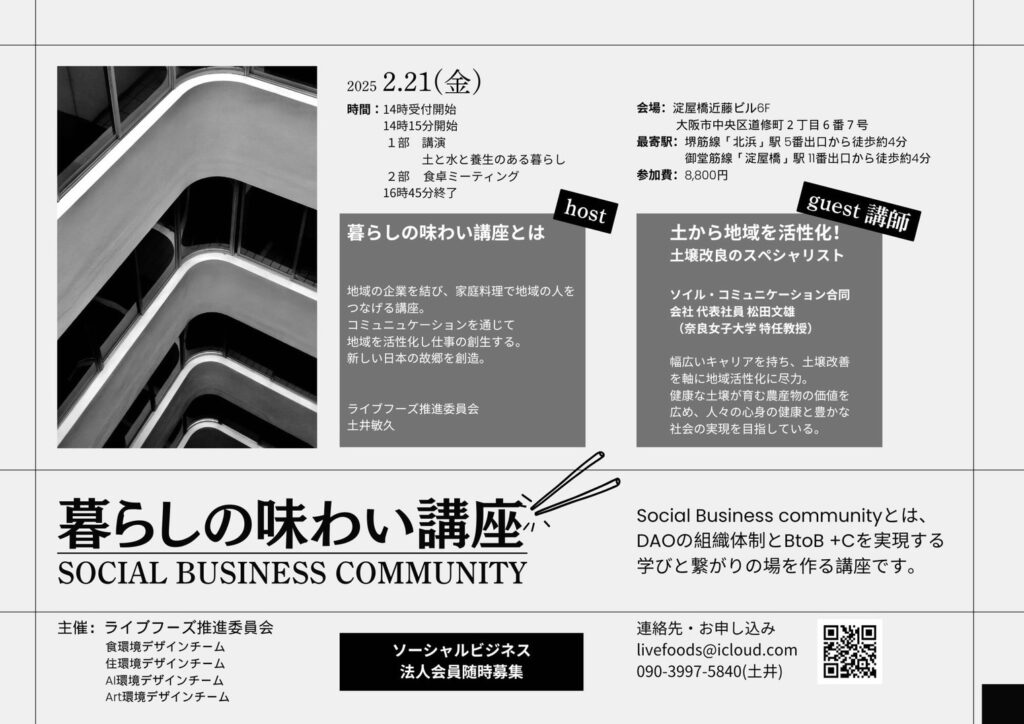

「土と水と養生で暮らすまちづくり—季節の家庭料理と郷土料理から考える会」が9月30日(月)18:30~ コミュニティキッチンDAIDOKORO(京都信用金庫の共創施設QUESTION8階)で開催され、34人の方々に参加いただきました(主催者・スタッフを含めると45人)。季節の料理を楽しみながら、土と養生、お料理、農業や健康のあり方、環境問題、まちづくり、あらたなビジネスの可能性について語りあう場として当社が企画し、一般社団法人日本養生普及協会様 、一般社団法人ライブフーズ様 の協力のもとで開催されました。

第一部「農と養生、まちづくりをお料理から考えるトークセッション」では冒頭、料理研究家・土井勝氏のご長男であり、お料理プロデューサーの土井敏久氏が、鰹節と昆布をベースに家庭でも簡単に作れる「二番だし」を参加者の皆さんに飲んでもらい、その美味しさを実感してもらいながら、「二番だし」のつくり方を実演しました。そして、「二番だし」を手作りすることを通して、人と人との対話をしていくことの重要性をつたえました。

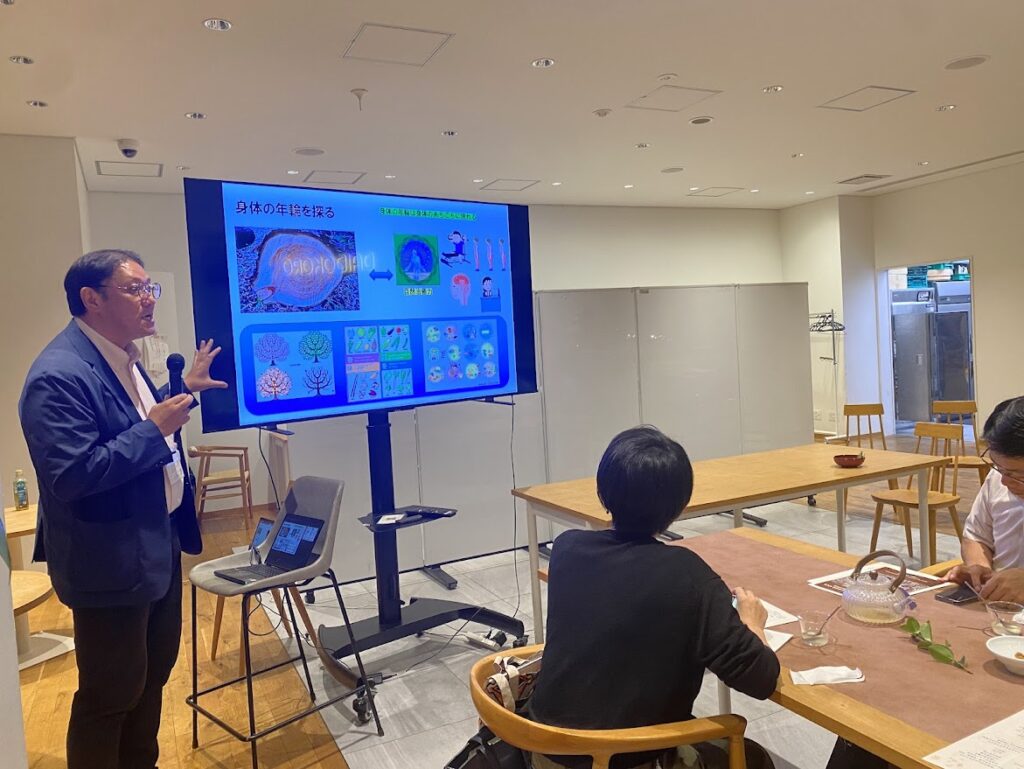

「二番だし」のつくり方を実演する土井敏久さんと伊藤佳世さん 「二番だし」を飲んでみる 続いて、明治国際医療大学・伊藤和憲教授より、東洋医学の「養生」という考え方では、季節の食材にその季節に必要な栄養素が含まれていると考えており、その季節の走りの食材を取ることで、身体を準備することが大切と考えられてきたことが解説され、この日の料理に料理に含まれる素材が、冬に備えて身体を準備するものになっていることが強調されました。そして、今日の病気には社会的要因も大きいとして、「養生」を基本とした地域社会づくりをとして、貧富の格差を含めた社会問題の解決をめざしていく構想がしめされました。

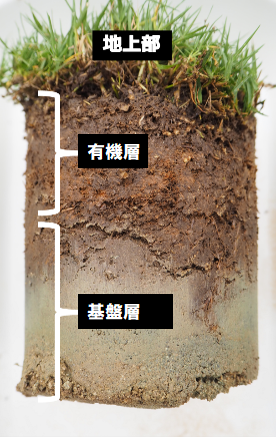

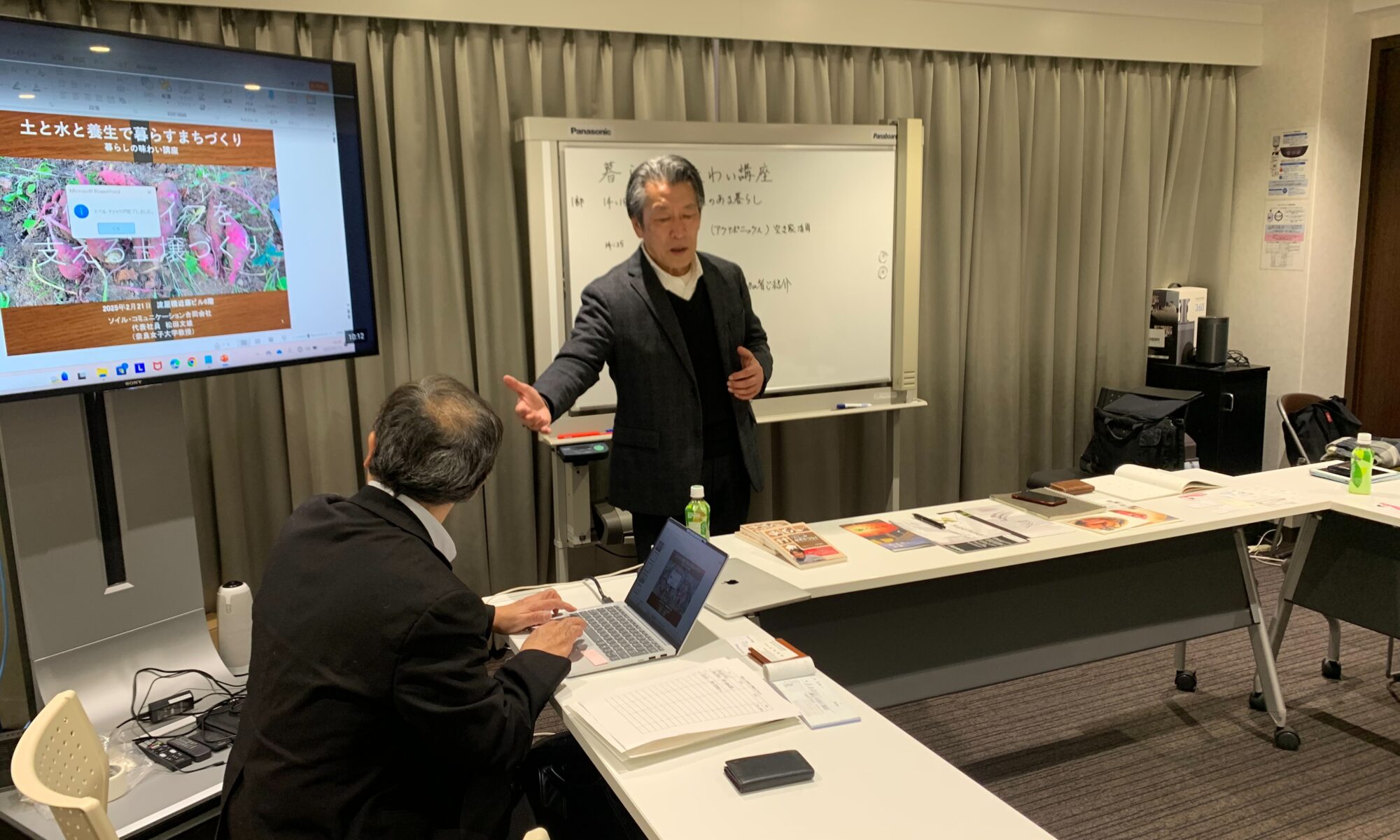

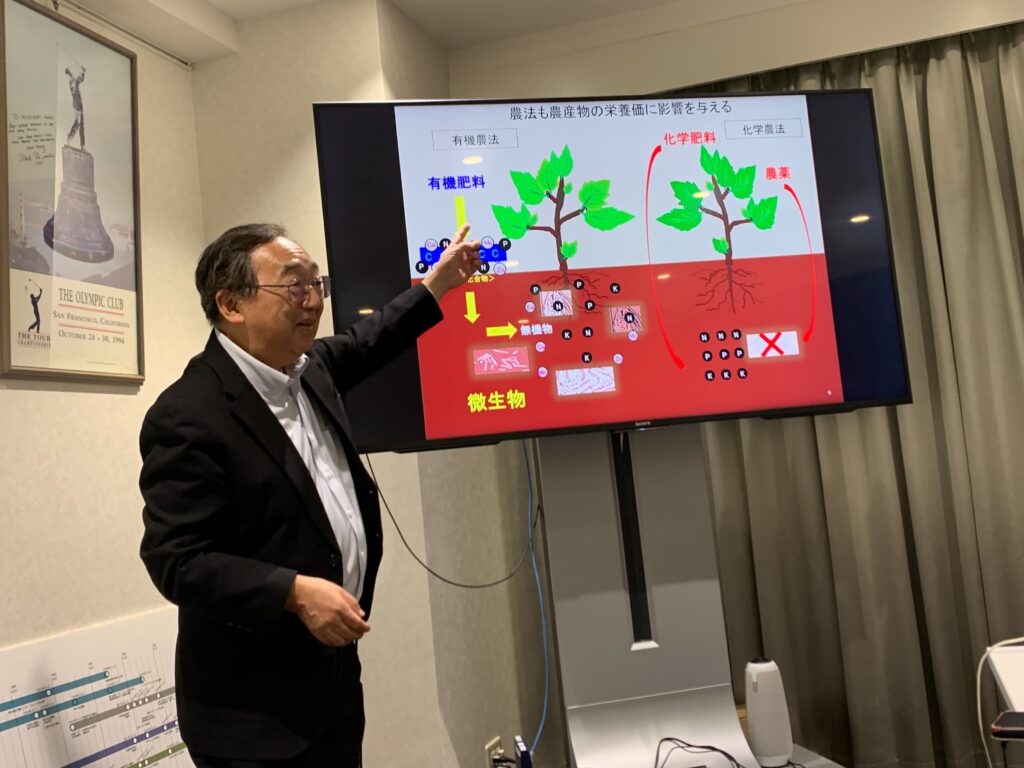

「食と養生」についてお話する伊藤和憲明治国際医療大学教授 最後に、当社代表の松田より、季節の旬の野菜をはぐくんでいく上で、土壌中の有機物の量やバランス、微生物が重要であることが解説され、土壌の健康診断の指標としてのSOFIX(土壌肥沃度指標) の概要やその事例などがが紹介されました。そして、「土づくり」にこだわった農業と旬の農産物を基本として、人々が心身ともに健康な生活を送れる地域づくり、「土と水と養生で暮らすまちづくり」をよびかけました。

「健康ライフを支える土壌づくり」についてお話する当社代表・松田文雄 第2部「季節の料理を楽しむ」では、土井敏久さんプロデュースの季節のお料理を楽しみながら、参加者同士で和やかに意見交換しました。

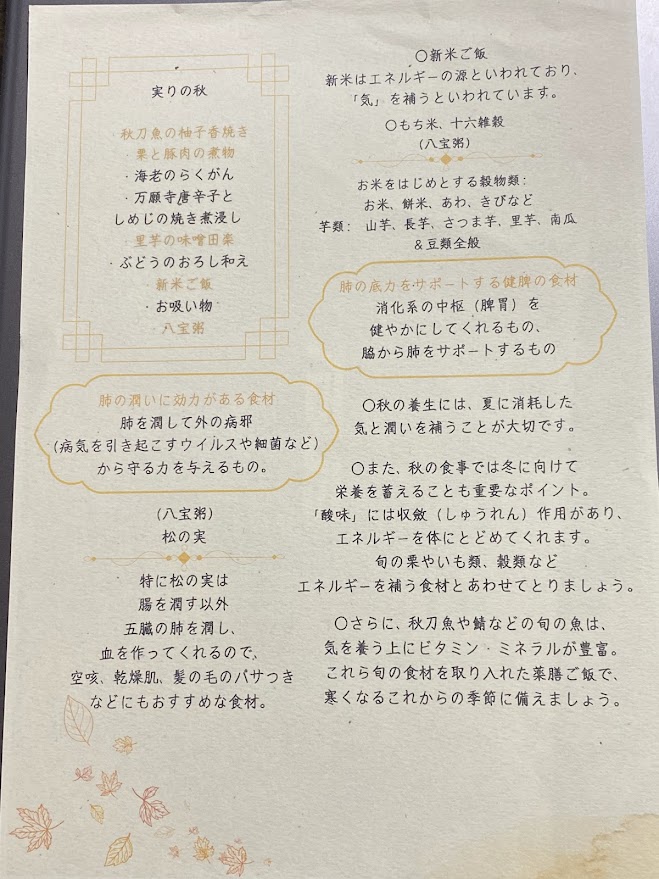

『実りの秋!養生美健のお献立』

⚪︎秋刀魚の柚子香焼き

季実りの秋!養生美健のお献立 参加者同士で和やかに交流 養生や健康を作るのは個人だけでなく、社会全体で取り組むことという考えに共感–参加者の感想から

参加者へのアンケートでは多くの感想が寄せられました。その一部をご紹介します。

〇恥ずかしながら若い頃に養生を学んだときは表面のさらに表層だけで「季節のものを食べて体を養おう」くらいしか理解できてなかったのですが、年の重ねた今、今回のお話を聞いて、「養生は自分という体、体は肉体であり、その先に社会、社会の取り組みあり、それが世界を作っていくこと」ということが何となく体感として分かったような気がします。一朝一夕ではなく、日々の取り組みとして「出汁のとる」=世界を支えていく、ということを実践していきたいと思います。ありがとうございました。

〇有意義な時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。家庭料理は和やかなコミュニケーションの潤滑油になるのだなと感じました。養生や健康を作るのは個人だけでなく、町や社会全体で取り組むことという考えに共感します。ありがとうございました。感想から

〇統合医療で世界の伝統医療を学んでいますが、日本人には日本人に合った養生法があると再認識できました。伊藤先生がおっしゃっていた現代版養生論を、看護師の立場で普及していきたいです。子どもが小さな頃は出汁にこだわって育児してきましたが、さいきん出汁をひかない重ね煮にハマって出汁のうまみを忘れていました。土井先生の二番だしをマスターしたいと思います。松田先生の土と水と養生のご講義、食の根底にある自然界との調和や、土壌ミネラルの重要性、この認識を農家さんや農業関係のみなさんと共有できたことで、真の健康や養生を理解することができ

〇養生の深い意義が理解できました。

〇養生、日本の節句、もう一度見直す必要があると思いました。食材の組み合わせ方は非常に勉強になりました。

〇今回のように美味しい食事があると、実践に繋がるので有難いです。

〇季節ごとに参加したい

〇とても勢いを感じました。美味しいお食事も頂き心豊かになりました。出汁に関して難しい事は考えず昆布出汁は取っていましたが、二番出汁の取り方をお聞きして作ってみようと思います。

〇家庭料理に凝縮された暮らしの知恵、土づくりの大切さ、季節への感性、改めて体感いたしました。

〇地域の方々との交流を含めたその地ならではの多様な展開を期待しております。

、家族に食事を提供しております。手作りを心がけてますが、出汁は顆粒にたよってました。こうしなければならないではない、ゆるい2番出汁は、いろんな可能性があると感じました。ありがとうございます。

〇家族に食事を提供しております。手作りを心がけてますが、出汁は顆粒にたよってました。こうしなければならないではない、ゆるい2番出汁は、いろんな可能性があると感じました。ありがとうございます。

〇高齢者の多くは、食事作りがしんどいと言われます。高齢者の栄養はとても重要で、高齢者に焦点を当てたレシピ作り及びまちづくりに関心があります。